KakayDivulgação

Fui dono, por muitos anos, do melhor restaurante que já frequentei na vida: o mítico Piantella. Um lugar que tinha alma, no qual a política e a vida amorosa aconteciam. Nunca houve outro como o Piantella. Lá, tudo tinha o ritmo brasileiro, as pessoas sentavam, bebiam muito, comiam bem, falavam em profusão e contavam milhares de histórias.

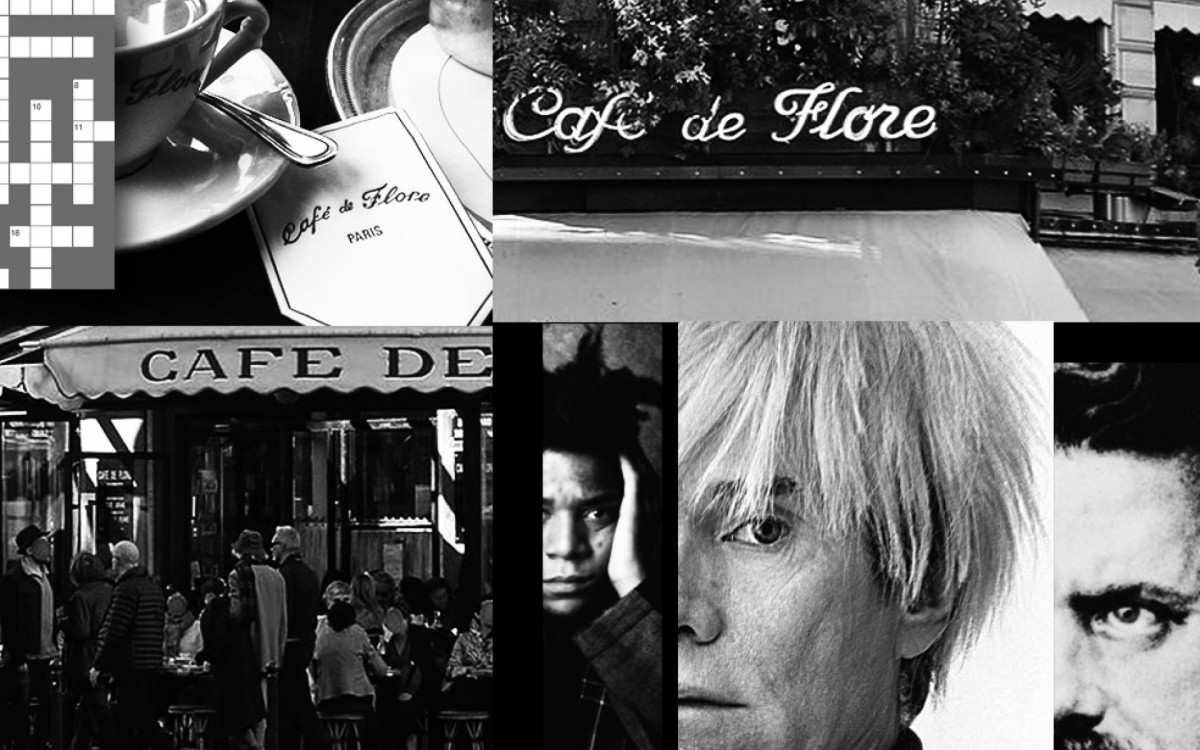

Nos cafés de Paris, o ritmo é outro. Aqui ao lado, tem um senhor que pediu um café há duas horas. Ele está com um jornal nas pernas e o lê com lentidão. O café já frio. Olhando daqui, o periódico me parece antigo, talvez esteja mais pelas palavras cruzadas. Mas ninguém incomoda o cliente. A fila lá fora está enorme, mas o francês, com sua calça verde e camisa vermelha, continua olhando, de tempos em tempos, o passar das pessoas rumo ao desconhecido.

Anos atrás, quando comecei a fazer análise em Paris, com o psicanalista Eric Laurent, filho intelectual do Lacan, a primeira pergunta dele foi: “O que traz você aqui?”; eu disse: “Eu não sinto culpa”; e ele falou: “Vamos trabalhar”. Ainda hoje, ando pelas ruas de Paris observando as pessoas. E, às vezes, vejo algumas andando carregadas de culpa e fujo delas. Volto ao Flore e contemplo a multidão silenciosa que parece compor uma sinfonia mágica, na qual cada um dos observadores sentado à mesa pode escutar sua música predileta.

E Paris tem seu mistério que se renova sempre. Quando digo que estou a fazer nada, nos últimos dois dias, já perambulei pelo Musée d’Orsay - contemplando Manet e Degas -, já me embriaguei nos magníficos Jean-Michel Basquiat e Andy Warhol, na Fundação Louis Vuitton, e já viajei no tempo, com Giovanni Bellini, no Musée Jacquemart-André. É a melhor maneira de não fazer nada.

E, a par disso, continuo trabalhando, lendo e me dedicando a um tempo que, por pretensão minha, digo que é só meu. Cada caminhante que passa aqui na calçada deixa um pouco dele, ainda que de maneira fugaz, ao prender, por um átimo que seja, minha atenção ou, até mesmo, leva um pouco de mim. Esse é um mistério insondável.

Sigo com o copo de vinho e relendo o instigante livro de contos “Inconsciente Corporativo”, do meu filho Vinícius Portella. Se neste mundo ininteligível da inteligência artificial, três cientistas conseguiram escrever um conto inédito de Jorge Luís Borges, eu fico meio sem graça, perplexo e inseguro nas minhas antigas crenças e magias de olhar o mundo passar indolentemente pelas calçadas do Flore. Peço mais um copo como forma de resistência.

Sempre lembrando-me de Borges:

“Se eu pudesse viver novamente a minha vida, na próxima trataria de cometer mais erros. Não tentaria ser tão perfeito, relaxaria mais. Seria mais tolo ainda do que tenho sido; na verdade, bem poucas coisas levaria a sério.”

Antônio Carlos de Almeida Castro, Kakay

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.