Nuno29outArte Kiko

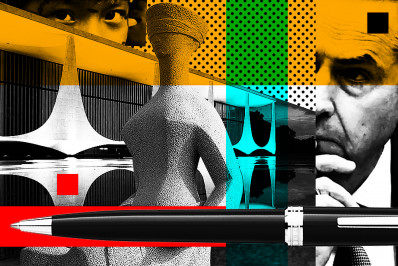

Ao dizer o que disse e não se retratar quando teve oportunidade, Guterres escreveu seu nome entre aqueles que, como é moda nos dias de hoje, recusam o debate e escolhem seu lado antes de saber o que está acontecendo. Posturas assim podem até ser compreensíveis em líderes estudantis. Mas são inadmissíveis quando manifestadas por autoridades que ocupam cargos importantes como o dele. Diante da demonstração de parcialidade por parte de alguém que tinha obrigação de se manter neutro, o embaixador de Israel na ONU, Gilard Erdan, reagiu. Classificou o pronunciamento como "imoral" e exigiu que Guterres deixe o posto que ocupa.

Ao responsabilizar a vítima pela agressão que sofreu, Guterres agiu como os machistas que culpam o uso da minissaia pelos estupros de que muitas mulheres são vítimas. Ele não fez, como tem sido comum, qualquer censura ao ato vil do Hamas, que há três semanas mantém mais de 200 inocentes cativos em suas masmorras. Não fez qualquer menção às crianças degoladas nem às mulheres violentadas. Também não falou dos pais assassinados na frente dos filhos. Pior: Guterres não fez a menor crítica à prática covarde dos terroristas, que expõem a população civil a riscos ao se esconder atrás dela.

As perdas de vidas civis nessa guerra são inúmeras e lamentáveis. Na semana passada, o Hamas usou a ONU para divulgar uma lista de 212 páginas com mais de sete mil nomes de supostas vítimas dos bombardeios israelenses, que castigam Gaza desde o dia 7 de outubro. A lista contém, também, descrições de atrocidades que estariam sendo cometidas pelas forças israelenses. Muita gente, a começar pelos observadores americanos que se valem de um aparato tecnológico sofisticado para acompanhar o que se passa no solo, considerou o número exagerado.

Esse ponto, de fato, merece discussão e quem quiser acreditar nos números do Hamas, que acredite. Mas é bom levar em conta que, para um bando terrorista que usa o estupro, a degola e o sequestro como armas, falsear dados e espalhar mentiras chega a parecer uma brincadeira inocente.

O problema é antigo e penaliza a população das comunidades cariocas 365 dias por ano — mas os "ativistas" de plantão só mencionam o perigo no momento em que alguma ação violenta por parte dos criminosos exige uma resposta firme das forças de segurança. Com o cuidado de não dar às duas situações o mesmo peso, é possível afirmar que reações como a de Guterres diante da tragédia em Gaza lembram algumas medidas tomadas por autoridades brasileiras frente à violência no Rio.

Na semana passada, a população que se desloca pela cidade sofreu com os atentados terroristas da segunda-feira passada, que deixaram um saldo de 35 ônibus, um trem e vários carros particulares incendiados na Zona Oeste da capital. Terroristas? Sim, terroristas! Nenhuma outra palavra é capaz de qualificar os atos de criminosos que, à luz do dia, saíram tocando fogo em tudo o que encontravam a pretexto de protestar contra a morte do delinquente Matheus da Silva Rezende.

Pela violência praticada e pelo terror que inflige à população, esse tipo de crime, em qualquer lugar do mundo, teria uma resposta urgente e vigorosa por parte das autoridades. O problema é que, no Rio, sempre surge um "Guterres" para dizer que o Estado, antes de agir contra o crime, tem a obrigação de pedir licença aos criminosos que o cometeram.

Cerca de um mês atrás, o governo federal prometeu mandar 300 policiais da Força Nacional de Segurança e 270 agentes da Polícia Rodoviária Federal para ajudar a polícia do estado a combater a atual onda de crimes violentos. Foi a forma que Brasília encontrou para compensar aos olhos do eleitor fluminense sua predileção pela Bahia, que é governada pelo PT há 17 anos e vem sofrendo com a ação de criminosos que agem com desenvoltura pelo estado.

A despeito da urgência da situação, o Ministério Público mandou que a operação de apoio ao Rio fosse interrompida antes mesmo de ser iniciada. Antes de se preocupar em proteger a população fluminense, os agentes do Estado teriam que se comprometer a agir de acordo com a Lei no enfrentamento com os bandidos. Além disso, seriam obrigados a ter em seu equipamento câmeras que registrariam todos os seus movimentos.

Ninguém aqui defende que policiais ajam ao arrepio da lei e invadam comunidades esculachando todo mundo para perseguir bandidos. Mas as pessoas escaladas para atuar no Rio, até segunda ordem, são agentes treinados para lidar com esse tipo de situação e, a rigor, não precisam do Ministério Público para lhes tutelar.

A decisão se somou a uma série de atitudes semelhantes, tomadas por autoridades que agem como se a polícia fosse a causa da violência que sufoca o Rio. Como já foi dito, elas exigem que o Estado enfrente o problema da criminalidade, mas parecem fazer de tudo para impedir que a polícia ponha a mão nos criminosos. O problema é que a gravidade da situação no Rio exige uma solução urgente e até o presidente Luís Inácio Lula da Silva foi chamado a se manifestar sobre ela.

Ao mencionar o assunto na live semanal que distribui para seus seguidores, na semana passada, Lula apresentou a mesma receita que utiliza para lidar com qualquer situação que possa ameaçar sua popularidade. Para ele, o problema se resolverá com a criação do Ministério da Segurança Pública. O ministro da Justiça, Flávio Dino, não vê eficácia na medida — e, nesse caso específico, sua posição é mais correta do que a do presidente. O combate à criminalidade não pode depender da criação de um ministério. Ele depende, sim, do governo lançar mão dos instrumentos disponíveis, eleger o combate ao crime organizado como prioridade e agir com a energia necessária para resolver o problema.

Outra preocupação de Castro foi discutir o assunto com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). O governador defende uma ideia que vai na contramão de tudo o que o PT e os outros partidos de esquerda sempre pregaram e pede penas mais duras para delitos graves como a queima de ônibus e outros atentados cometidos pelo crime organizado. Na visão de Castro, esses atos deveriam ser classificados como terroristas e ter penas e critérios de progressão muito mais severos do que têm atualmente.

As ações defendidas pelo governador são corretas, necessárias e urgentes — mas, porém, insuficientes para eliminar um mal que tende a se perpetuar se não for cortado pela raiz. A questão da segurança no Rio de Janeiro é grave, exige uma resposta dura do Estado, mas não pode depender apenas da ação policial. Para ser resolvido, esse problema tem que ser posto na frente dos demais e tratado como prioridade por este, pelo próximo, pelo seguinte e por quantos governos forem necessários. É preciso que se chegue a um acordo imediato em relação a uma linha de conduta que deverá ser seguida pelos que vierem a ser eleitos para governar o Rio em 2026, 2030, 2034 e daí por diante.

O problema só será resolvido no dia em que o Estado, com E maiúsculo, se fizer presente nas regiões onde o crime atua — e essa presença significa muito mais do que ações policiais. Serão necessários anos de trabalho e investimentos vultosos em programas que ofereçam moradia digna, serviços de saúde, escolas de qualidade, água encanada, boas condições de saneamento, espaços de lazer, equipamentos culturais e esportivos, repartições do serviço público e uma série de programas que transformem as atuais comunidades cariocas em bairros com praças arborizadas e ruas com calçadas, por onde as pessoas possam caminhar com segurança e em liberdade.

Para muita gente, isso é impossível. Não é. Algo semelhante já aconteceu, por exemplo, em cidades da Colômbia, onde Estado e sociedade, no início dos anos 1990, elegeram o combate ao narcoterrorismo como prioridade. A partir da tomada de decisão, e sem abrir mão do respeito à lei e à Constituição, foram adotadas ações concretas no sentido de combater os atos criminosos. Ao mesmo tempo, foram feitos investimentos relevantes em mobilidade e em programas voltados para o bem-estar da população mais vulnerável. A violência na Colômbia foi eliminada? Não. É fato, porém, que a população está hoje muito mais protegida e segura do que estava duas décadas atrás.

Tome-se o exemplo da Cidade de Deus, na Zona Oeste. O lugar nasceu na primeira metade dos anos 1960 como um conjunto habitacional construído pelo governo do antigo estado da Guanabara e destinado a receber as famílias removidas à força de favelas localizadas no Leblon, na Lagoa e em outros bairros da Zona Sul carioca por decisão do então governador Carlos Lacerda. Por qualquer lado que se olhe, o que aconteceu ali foi uma demonstração de falta de respeito com as famílias vulneráveis — e, da forma como tudo foi feito, jamais poderia dar certo.

Afastadas para um lugar distante de seus locais de trabalho, sem um sistema de transportes decente e sem qualquer apoio do Estado em sua nova moradia, as famílias que receberam as casas não tiveram a vida melhorada. Pior: logo se percebeu que havia menos casas do que o número de famílias em busca de teto. O resultado foi aquilo que foi concebido como um bairro digno acabou por se tornar uma comunidade dominada pelo tráfico de drogas e pela violência que penalizou, principalmente, as famílias que se instalaram ali.

Não há solução imediata nem receita mágica. O problema será difícil de resolver e ninguém dúvida disso. Mas é preciso dar o primeiro passo. Aliás, não custa lembrar o que dizia o socialista David Ben-Gurion, fundador do Estado de Israel: "O difícil deve ser feito agora; o impossível, daqui a pouco". A citação, aliás, vem a propósito da situação que vive hoje o país fundado por todos os que, como ele, ajudaram a levar o desenvolvimento para o meio do deserto.

Nem a resposta enérgica de Israel nem o prometido extermínio do Hamas ao final das operações serão suficientes para assegurar a paz na região — e o risco de uma nova explosão de violência a qualquer instante permanecerá como uma espada sobre a cabeça das populações de um lado e do outro. A paz só será conseguida no dia em que o território for dividido de forma definitiva e as fronteiras forem respeitadas pelos dois lados.

Para que o Estado palestino venha a existir, os vizinhos árabes devem não só admitir que Israel existe, algo que não fazem até hoje, como, também, tem o direito — como qualquer país do mundo — de se defender. Também será preciso entender que as pretensões expansionistas do Irã precisam ser contidas e que o uso do fanatismo como razão da luta precisa ser evitado, denunciado e combatido.

Quando isso acontecer, surgirá uma nova Palestina que deverá atrair esforços e recursos dos vizinhos árabes endinheirados para construir um país próspero, moderno e capaz de proporcionar a seu povo condições de vida iguais ou superiores às de Israel. Os dois povos não precisam ser amigos; precisam apenas se respeitar.

Imagine as vantagens que o mundo teria se os judeus de Israel e os muçulmanos da Palestina competissem por tecnologia agrícola no deserto? Imagine se a competição entre eles fosse por conhecimento e por bem-estar? Isso é possível? Ora, se em 75 anos de existência Israel se transformou, num ambiente adverso, num país moderno, democrático e gerador de novas tecnologias, o que impede seus vizinhos de seguir o mesmo caminho?

Aliás, é bom recordar a trajetória percorrida por Israel até para que fique claro que ninguém defende aqui, para as comunidades do Rio ou para o povo palestino, uma solução fora da realidade. Uma das características daquele país menor do que o estado de Sergipe é encarar seus problemas de frente e resolvê-los com determinação. E isso não se resume às questões militares.

A partir do final dos anos 1970 e durante quase toda década de 1980, Israel conviveu com um surto inflacionário tão grave quanto o que o Brasil e a Argentina suportavam naquele momento. As taxas, que começaram a sair do controle depois da Guerra do Yom Kippur, em 1973, superavam os 100% ao ano no final da década. Como aconteceu com o Brasil e com a Argentina, Israel tentou, no primeiro momento, combater a hiperinflação com medidas heterodoxas, como o tabelamento de preços e o controle artificial dos juros.

Também como aconteceu no Brasil e na Argentina, as tentativas pareceram dar certo por algum tempo, mas as taxas logo voltaram a explodir. Em 1985, a inflação em Israel chegou perto de 1.000% ao ano. Ao invés de insistir na heterodoxia, os economistas israelenses, então, passaram a seguir um programa rígido de controle de gastos públicos. Passaram a dar mais atenção à própria moeda e adotaram outras medidas que, com o tempo, trouxeram a inflação para índices civilizados. O que isso tem a ver com o que se disse até agora? Tudo! Pode parecer que não, mas a solução para problemas complicados na maioria das vezes consiste em fazer o básico. E não em tentar reinventar a roda.

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.